- ホーム

- 播州織について

clocomiであつかっている生地は、すべて播州織と呼ばれるものです。

播州織には200年以上の歴史があり、国内外問わず広く使用されている生地でもあります。

播州織の最大の特徴は、経糸と緯糸で柄を表現する先染め織物だということで、

糸の使い方によって立体感を出したり独特な表現を出すことができます。

織物の産地としても国内最大規模を誇っており、播州産地内で一貫して作られています。

各工程にはそれぞれプロフェッショナルが存在し、すべての段階を経て播州織となります。

そんな播州織の特徴とおおまかな工程をご紹介します。

播州の環境

播州織りは兵庫県の播州地方の織物で、もっとも盛んな地域として、「西脇市」と「多可町」があります。この地域に行くと、今なお織物に関係する工場などがたくさん見られます。

播州織の知名度は、一般の方々にはあまり馴染みのないものかもしれませんが、アパレル業界などでは広く名前が知られており、有名ブランドなどにも数多く使われています。

播州地方は、自然豊かな土地柄で水もキレイです。

また、先染め織物に大切な染色にも適した軟水の水が流れており、多彩な色の表現を可能にしています。

播州織の特徴

-

色落ちしにくい

播州織の生地はほとんど色落ちしません。その理由は先染め織物にあります。先に染められた糸は、糸の芯まで染色がいきわたるため、プリント生地と比べてほぼ色が落ちません。

-

表面変化

経糸と緯糸のみで柄を表現する播州織は、糸の太さによって凹凸を出すことができます。細かすぎる柄にはあまり向いていませんが、アナログ感があり、味のある生地に仕上げることもできます。

-

複雑な柄も表現可能

先染め織物には「紋組織」というものがあり、糸を上下どちらにするかで柄ができます。工場によって導入している機械が異なり、その機械によってできるものも違いまが、クロコミの工場は、ジャガード織機というものを導入しており、複雑な柄も表現することができます。

播州織の各工程

1.原糸入荷

まずは原糸の入荷。

これだけは、播州産地に糸の生産がないため、取り寄せをします。

2.染色工場

染色工場では、仕入れられた糸を大きな釜に入れます。染料を高温で熱して糸一本一本の芯まで染め上げます。

※写真は緯糸の染色ですが、一色の場合経糸の染色もする場合があります。

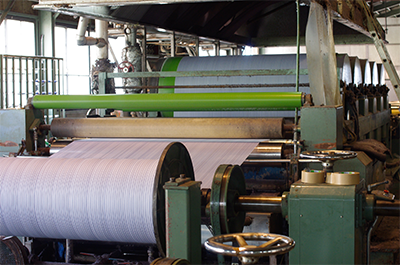

3.サイジング工場

経糸の整糸・糊付けをします。糊付けとは、織るときに糸を切れにくくするために糊付けをします。

糊は最終の加工の時に落とされます。

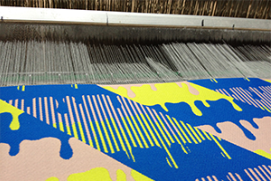

4.織布

clocomiの自社工場[近藤織布]はこの工程になります。

経糸と緯糸で様々な柄を表現することができ、先染め織物ならではの凹凸感も表現することができます。

5.加工

織り上がった生地は加工場へ運びます。

播州にはたくさんの加工方法の技術があり、その中から最適な加工方法を加工場の方と打ち合わせして選びます。

すべての生地

すべての生地