播州織とは一体どんな織物なのでしょうか。

播州織は、最盛期に年間3億平方メートル以上の生産量を誇っていましたが、他の日本の伝統産業と同じく衰退の一途を辿っています。それでも国内では未だに規模の大きい産地です。

そして「播州織とは何なのか」の答えも事業所の数だけあります。

clocomiでは、わたしたちが考える「播州織とは?」を本文でご紹介します。

→ 播州織の歴史については、こちら西脇市のHPで詳しく説明されています。

もくじ

播州織は先染め織物

-

先に染めた糸を用い、織り方だけで柄を表現する

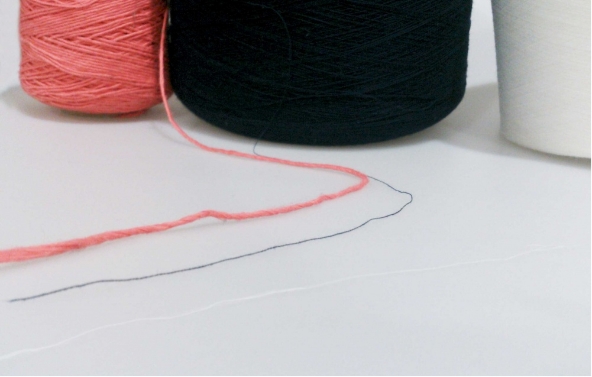

播州織に用いられる糸は、先に大きな釜に入れて染色されます。

糸の芯まで染色することで、ほとんど色落ちしない糸になります。

そして染められた糸を用い織り方だけで柄を表現する先染め織物と呼ばれるものです。

兵庫県の播州地方で織られた織物

-

綿(コットン)織物が主流?

兵庫県播州地方で織られた織物、特に西脇市と多可町は「播州織」の主要産地です。

昔の播州産地は「先染め綿織物」が主流でした。近年は天然素材の綿以外を使用する工場も多く、現在「先染め綿織物産地」とは一概に言えませんが、未だ綿織物の生産が一番多いです。

播州産地で織られた=播州織?

播州産地で織られた先染め織物なら「播州織」と呼べます。

しかし、ひとえに播州織と言っても、「こういう生地=播州織」と呼べるものはありません。

最盛期はギンガムチェックやシャツ地などが大きな割合を占めていましたが、近年はその傾向も弱まりつつあると感じます。

また他産地であれば、ある程度〇〇の素材に特化とか、〇〇を多く製造しているとか、産地の特色がある場合が多いのですが、播州産地は用いる素材から作るものまで各工場によって様々となっています。

だからこそ自由で、これからの可能性を秘めたおもしろい産地でもあると思います。

織る機械で作れる生地も違う

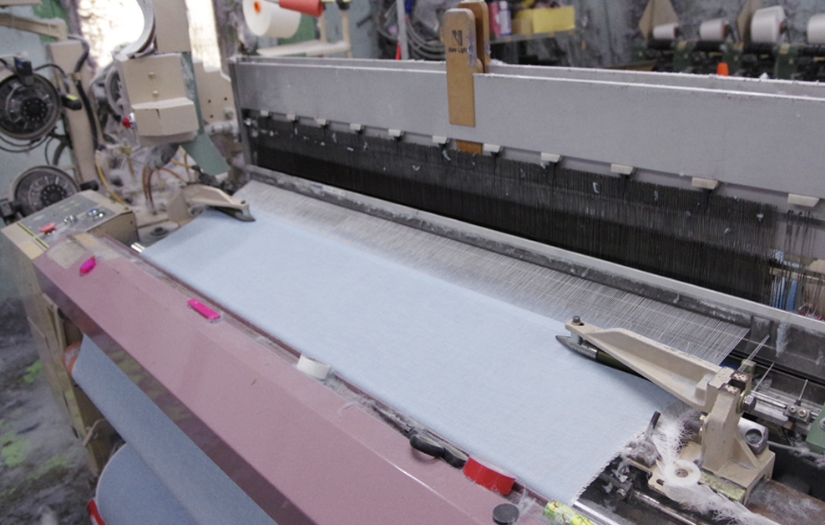

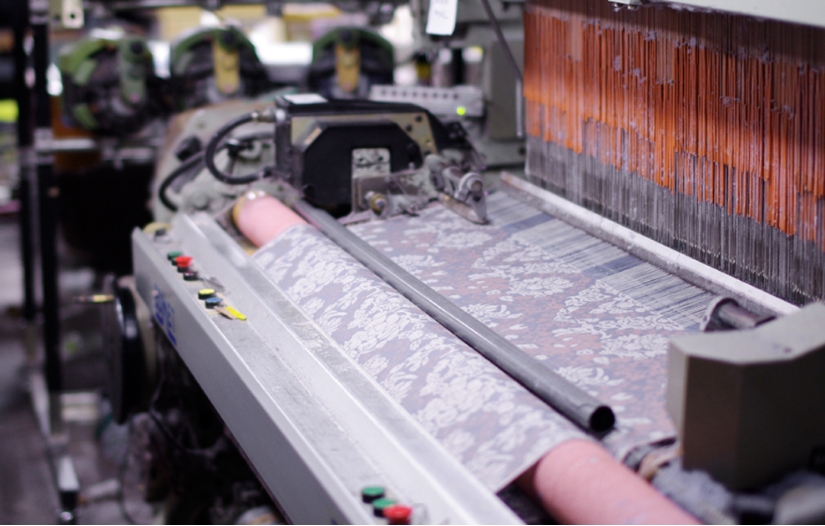

播州織の織り機は、大きく分けて3つあります。それは「平織り機」「ドビー織機」「ジャカード織機」となります。

柄はシンプルだが、高速で量産に向いている「平織り機」

風合いある表現が得意な「ドビー織機」

最も自由度が高い「ジャカード織機」(clocomiの生地の多くはこの織機)

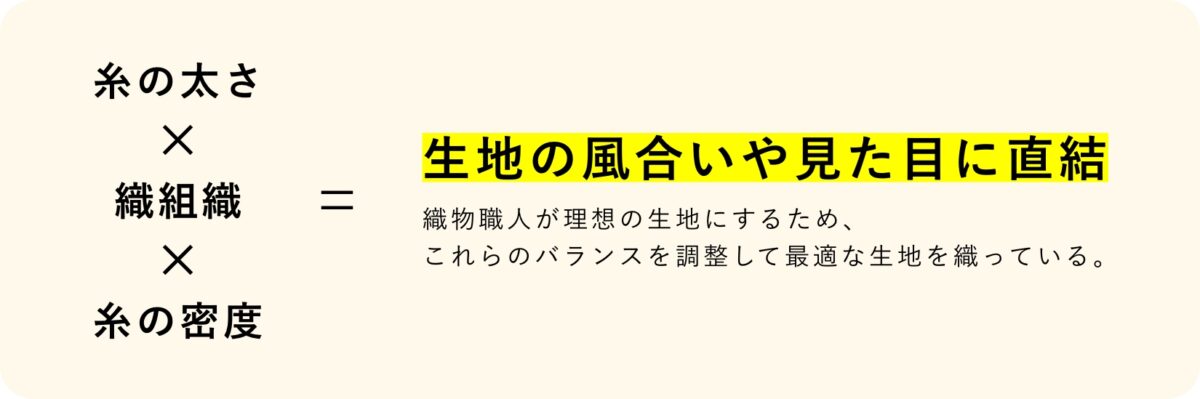

糸の太さ、織組織、糸の密度により仕上がりが全く異なる

織物は「糸の太さ」「織組織」「糸の密度」の組み合わせにより、生地の風合いや見栄えがガラッと変わります。

以下で各項目をご説明します。

糸の太さ

-

糸の太さは「番手」で表現され、1番手から300番手まであります。

数字が小さいほど太くて、大きいほど細くなっているので、1番手は極太で300番手は極細ということになります。

※番手は糸の長さで定められているので、素材の違うもの同士で同じ番手の場合は若干太さが異なる場合があります。

clocomiで使用する番手は、一般的な生地より少し太めの30番手〜40番手あたりが多いので、繊細で高密度の生地より、やわらかくて肌にやさしい生地を得意としています。

織組織

-

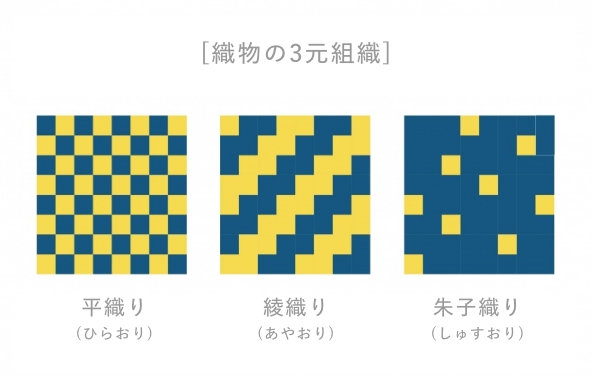

織物はすべて経(たて)糸と緯(よこ)糸の組み合わせで出来ています。その組み合わせのことを「織組織」といい、織物には基本的な3元組織というものがあります。

平織り

無地の生地などに多く使用されている織組織で、経糸と緯糸の浮き沈みが1対1で一定となっています。平織りの特徴はもっとも丈夫で強度が高くなっている反面、硬めでパリッとした仕上がりになることが多いです。

綾織り

ジーンズなどにも使用されている織り方で、経(たて)糸もしくは緯(よこ)糸を2本ずつ抜かすなどして織られています。綾織は比較的柔軟で丈夫な織り方となっています。

朱子織り

経糸もしくは緯糸を大きく飛ばして織られる織組織です。8本飛ばしたら「8枚朱子」とか16本飛ばしたら「16枚朱子」などと呼ばれています。朱子織りは、やわらかさと光沢感に優れており、clocomiでもやわらかさを出すために結構使用している織組織です。

これらの一般的な3元組織の他にも織組織は無数に存在します。

硬さを出したいから平織りとか、やわらかさを出したいから朱子織りという単純なやり方では柄がうまく出なかったり変形したりするため、織物職人の経験による織組織によって最適な生地となっています。

糸の密度

-

糸の密度とは、織物の1インチ間(2.54cm)に糸が何本あるかで表されます。

(産地によってはcmなどで計算するところもあります)

clocomiでは、経(たて)糸が1インチ間100本が多く、緯(よこ)糸は1インチ間80本、90本、120本、170本と使い分けています。

密度は200本以上を超えることはあまりないようですが、密度が少ないほど「やわらか・軽い・透けやすい・柄がハッキリしない・早く織れる」などの特徴があり、密度が高いほど「硬い・重い・透けにくい・柄がハッキリ・織れるのが遅い」などの特徴があります。

しかし、糸の太さと織組織の組み合わせによって変わるので、織物職人の技術によって密度が高いけどやわらかさを出したりなどの工夫がなされています。

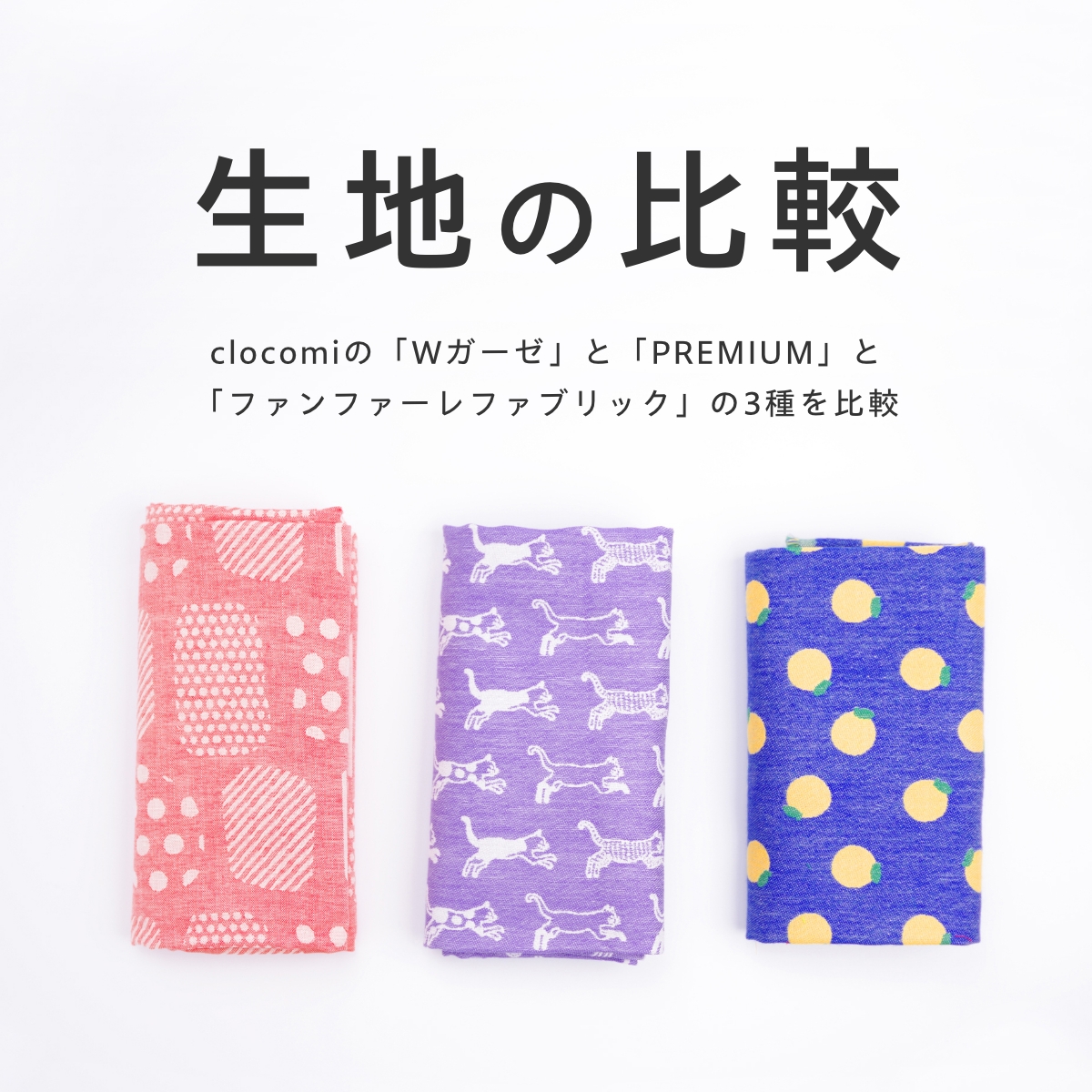

clocomiの生地で例えると…

Wガーゼの場合

| 糸の太さ | 30番手か40番手 |

| 織組織 | 平織りが多い (柄によっては綾織りや朱子織りも使用) |

| 糸の密度 | 経糸100本、緯糸90本だが、Wガーゼは2重になっているため、上と下で経糸50本、緯糸45本づつとなる |

| 結果 | 糸は少し太めでやわらかい、織組織は平織りが多いが、糸の密度が2重のためやわらかくふんわりなる |

| コスト面 | 比較的スムーズには織れるため、他よりはリーズナブル気味 |

PREMIUMの場合

| 糸の太さ | 30番手か40番手 |

| 織組織 | 朱子織りが多い (柄によっては綾織りや平織りも使用) |

| 糸の密度 | 経糸100本、緯糸120本 |

| 結果 | 糸は少し太めでやわらかい、織組織は朱子織が多くやわらかい、糸の密度は少し高くしっかりしている |

| コスト面 | 密度が上がる分織れるのが遅くなり糸の消費も増えるため、Wガーゼよりは少し高くなる |

アニマルタウン・ファンファーレファブリックの場合

| 糸の太さ | 30番手か40番手 |

| 織組織 | 朱子織りが多い (柄によっては綾織りや平織りも使用) |

| 糸の密度 | 経糸100本、緯糸170本 |

| 結果 | 糸は少し太めでやわらかい、織組織は朱子織が多くやわらかい、糸の密度が高くしっかり丈夫 |

| コスト面 | 柄をハッキリ出すため緯糸の密度が高いため、織れる速度と糸の消費が多くなり比較的高くなる |

※これらはclocomiが定番で使用しているコットンの糸を使用した一例であり、糸の素材や糸のグレードによっても風合い・見た目・コストは変わってきます。

すべての生地

すべての生地